本部

本部所在地

〒101-0047 東京都千代田区内神田2丁目12−1

JR 神田駅(西口) 徒歩3分

東京メトロ丸の内線 淡路町駅(A2出口) 徒歩7分

モバイル建築 さかい研究開発センター

〒306-0414 茨城県猿島郡境町内門600ー1

モバイル建築 さかい研究開発センター

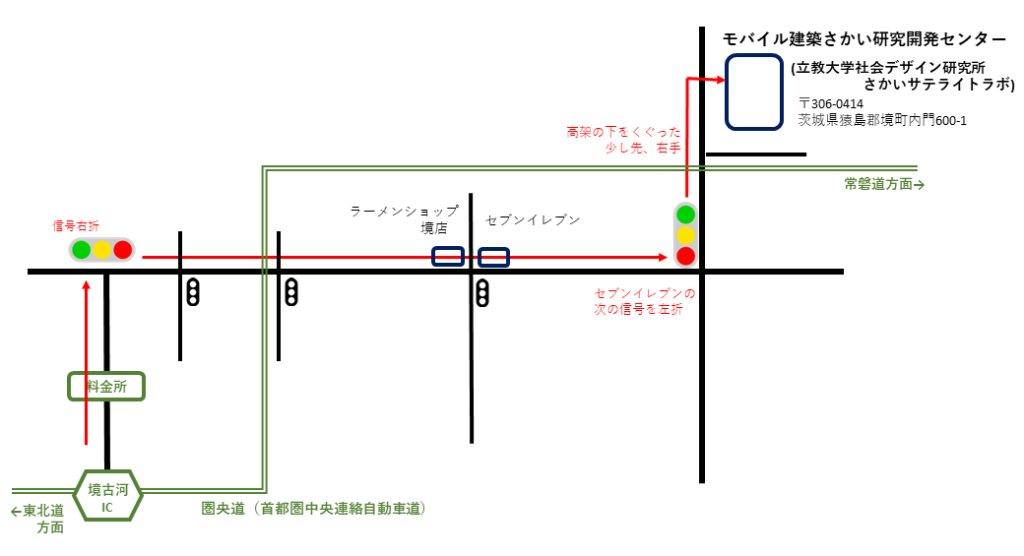

【お車でお越しの場合】

境古河IC降りてすぐの信号を右折。

道なりに進み、セブンイレブンを過ぎた次の信号を左折。高架の下をくぐった少し先、右手になります。(車で約5分)

Google Mapsで検索される場合は、モバイル建築さかい研究開発センターで表示されます。

カーナビで検索される場合は、茨城県猿島郡境町内門608-1を目標としてください。

道路挟んだ反対側にある白い建物群が、モバイル建築さかい研究開発センターとなります。

【東京方面から高速バスでお越しの場合】(2024年9月現在)

東京駅または王子駅より境町高速バスターミナル直通の高速バスが運行しております。

1日16便(往復8便)最短90分 時刻表(2024年4月1日現在)

■東京駅

バスのりば 東京駅 八重洲南口3番のりば

バスおりば 東京駅 日本橋口

きっぷうりば・窓口 東京駅 八重洲南口 東京駅JR高速バスターミナル内

■王子駅

バスのりば JR王子駅 北口(下り便)王子駅 バスのりば

バスおりば JR王子駅 北口(上り便)

【境町高速バスターミナルからのアクセス】

徒歩でお越しいただくことが難しいため、レンタカーのご予約をおすすめいたします。(車で約5分)

■タイムズのカーシェアリングサービスのご案内

境町高速バスターミナル駐車場内に2台(日産ノート)がございます。

なお、町内のタクシーは、時間と台数が限られております。ご利用の際は、タクシー会社へ事前にご確認ください。

・朝日自動車 境営業所(0120-011-550)支払方法:現金、クレジットカード、交通系ICカード

・境タクシー(0280-87-0095)支払方法:現金